日本の海苔の未来

海苔の値上がりいつまで続く 【前編1章】|創業100年の老舗海苔店四代目が考える 日本の海苔の未来

2022年から三期連続になってしまった有明海の海苔の不作。

もう偶然ではなく何か理由があって起こっている現象だと思います。

いろいろと文献を調べたり、生産地である現地に伺って現地の海苔師さんや関係者や有識者の方々のお話をお伺いし、この読み物にまとめており、お客様や消費者の皆さまに少しでも伝われば嬉しいです。

複数の原因が複雑に混在していると考えられてるようですが、その中でもプランクトンが増殖し、海の栄養をプランクトンが食べてしまっていることによる「海の貧栄養の状態が起こりやすくなっている」ことが主な原因であると、総合的に見ていくと結論付けるべきなのではないかと私は考えています。

特に大不作の舞台である有明海の海苔の生産者である海苔師の皆さんは、「宝の海が変わってしまった…」と、皆さん仰っていました。2年前に柳川の海苔師、田中さんを訪ねた際にもこのお話をされていたのをよく記憶しております。

私自身、海に出て海苔漁をしているわけではありませんし、有明海の地元民でもありません。ただ、海苔屋の家に生まれ、海苔に携わって生きてきた私にとって、有明海の現在の状況はとても悲しく感じており、当事者である有明海の海苔漁師さんたちはもっと悲観されていると思います。

今回のお話のゴールはこの状況をどうやって改善することができるのか?というところまで少し踏み込んでお話をしていければと思います。

まずはいまの日本の海苔流通の現状をお隣の国々の海苔生産まで拡大して前編としてまとめました。

有明海の不作を受けた高値相場

三期にわたる有明海の海苔の凶作は、全国の海苔の入札相場に大きく影響を与えました。全国の生産量の半分強を作っていた有明海でしたから、一大産地が不作だと与える影響もかなり大きいのです。

お客様に値上げのことをお伝えいたしますと、「なんでも上がってしまって困るよね」と、お言葉をいただきます。

確かに昨今の様々な影響が起因し、いろいろな物やサービスの価格が上昇しておりますため、そのように感じられる部分もあるかと思いますが、他商品と同じように海苔についても物価高が大きく影響しているとお考えの方が大半ではないかと私は感じています。

ですが、実質的には海苔の主要産地である有明海の海苔の凶作が続いたことにより、市場への海苔の供給量が減り、海苔の入札相場が上がりました。

その結果、海苔の販売価格の上昇が起こっているのが現状です。

値段が変わらないもしくは少しの値上げであった製品であってもパッケージをよく見ると内容量は以前よりも少なくなっていることもあると思います。

当社でも2023.2024に続き、入札相場の上昇を受けて、2025年2月に再度、販売価格の改訂および内容量調整をさせていただきました。

昨年に引き続きのお値上げでして、経営者としてもかなり心苦しい判断でございましたが、「品質の維持」は先代からの教えでしたので、良い御海苔のご提供を最優先に考えますといただくお値段についてはお客様に頼るしかない状況でございました。

それだけ海苔の仕入れ価格が特にここ3年で以前と比べ加速度的に上昇しております。

もう6年前になります。2019年11月に先代の三代目の父が亡くなりましたが、この相場を今もし知ることがあったら物凄くビックリすると思います。

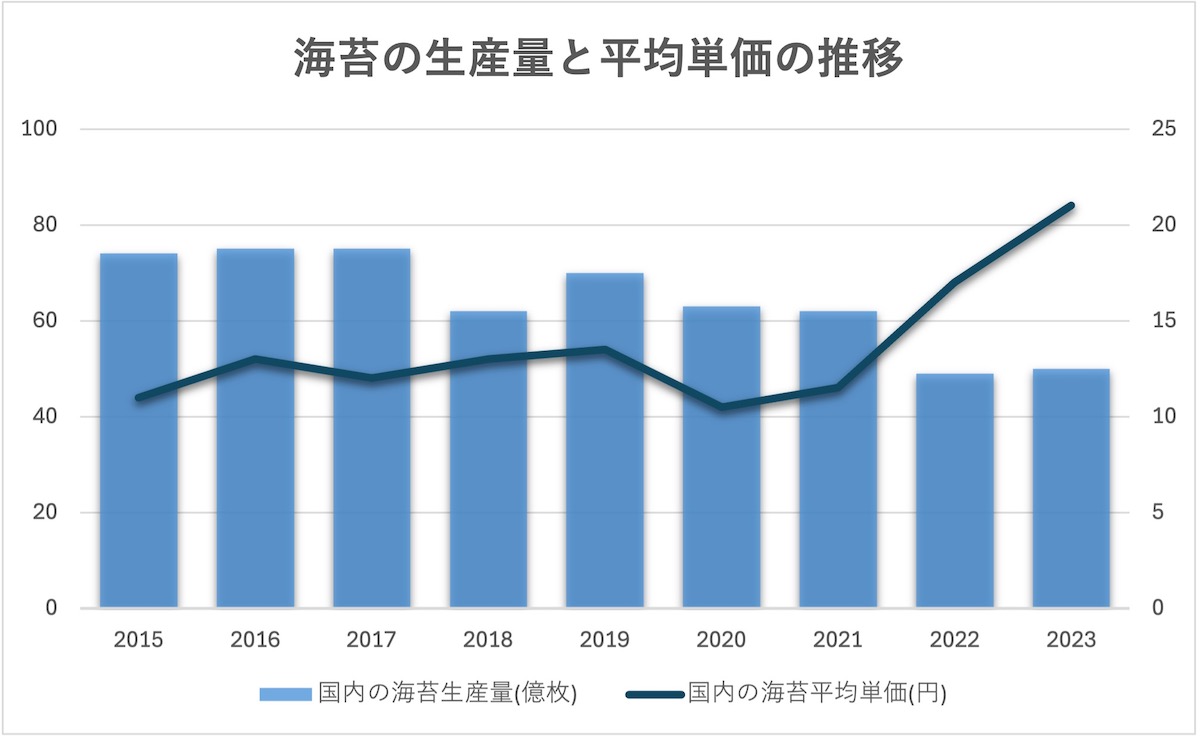

海苔入札価格の変動のグラフ (全国漁連のり事業推進協議会によるデータをもとに作成)

上記のグラフはあくまでも平均価格であります。我々伊藤海苔店が買い付けた海苔の『仕入れ価格』は、ひと昔の海苔屋さんの常識であった『販売価格』と同値である1帖10枚300円、品質が高いものですと1帖10枚450円前後の相場になってしまいました。3年前と比べるとおよそ2.5倍から3倍ほどの感覚です。

1990年代後半から30年以上デフレ経済が続き、食料品含めモノの価格と我々の所得はほとんど変わらず推移しておりました。海苔ももちろんそうですが、農作物・海産物についても一次産業の方々の努力と機械化による技術の発達が成されたことによって効率的に食糧が生産され供給されてきたこそ、いままでの手に入りやすい価格が維持していけていたのだと考えられます。

そういった観点からも、今まで海苔産業の流通の中でも第一次生産者である海苔師さんたちの支えが大きかったのではないでしょうか。日本の海苔漁業者、海苔師さんたちのいままでの努力の積み重ねは素晴らしい功績であると思います。

先日入札場で再会した熊本県大浜の漁協関係者のベテランの皆さんから伺ったお話では、「昔は竹ひび(現在の海苔網になる前の海苔養殖施設)から手摘みで作っていたから枚数なんていまの1/10の量も出来なかったよ。今は便利な時代になった。」と、機械化された現在、海苔生産については昔に比べかなり効率的な生産方式であると教わりました。

2024年に伺った熊本県玉名市大浜の生産施設(1枚目乾海苔乾燥施設、2枚目生海苔の貯蔵タンク)

それだけ効率的な生産設備があるのにも関わらず、海苔の生産枚数や品質が向上しないのは、養殖をしている環境が悪化している、という証拠であります。品質がいかに優れていたとしても、日常的にご家庭で海苔を食していただくには、これ以上の小売価格の値上げは消費者の海苔離れを助長すると私は考えています。

しかし、海苔は日本産だけではありません。

海苔の輸入について

今回は海外で生産された海苔が国産海苔にどう影響するかを少しご説明いたします。

海苔不作の前から国内での需要を補填するように韓国・中国から海苔の輸入によって海苔の枚数を確保しております。2023年度の数値ですが、全世界の海苔生産量は年間250億枚、そのうち日本が83億枚(2024年については50億枚)で、韓国が124億枚、中国が44億枚と、海苔文化の発祥地である日本はすでに不作の影響によって中国の生産量にもほぼ追いつかれてしまっているという現状です。

2014年にはすでに日本国内からの海外への海苔輸出量が韓国・中国からの海苔輸入量よりも少なくなる、といういわゆる海苔の貿易赤字現象が起きています。

韓国の海苔生産

韓国海苔の歴史は1478年に書かれた書物に海苔が土産物として使われていたという記述があり、そのあたりから始まったのではないかと考えられているようです。本格的には1910年頃から生産が始まりました。これは日韓併合の影響だと考えられます。日韓併合とは当時の日本政府が朝鮮総督府を設置し、戸籍制度を導入し、農地改革を行い、鉄道網などのインフラ整備、教育にも力を入れた統一政策です。その結果韓国内の平均寿命は2倍以上に増加したそうで、第二次世界大戦中に日本が唱えた大東亜共栄圏のはじまりとも言える出来事の一つです。

海苔の養殖技術についても日本の漁業者が韓国へ渡り現地に指導しを技術を伝播したそうで、1930年頃から日本にも本格的に輸出がされるようになり、この頃は韓国内で生産されていた海苔7億枚は韓国国内では消費されず全てを日本へ送っていたそうです。日本の養殖技術・機器の開発の導入は、初期韓国海苔産業の基幹であり、現在では現地化することによって独自の技術を開発・普及させました。海苔養殖に関わる経営体数は2001年に5123経営体であったものの近年では1986経営体と日本と同じように担い手が減っている現状であるそうで、小規模経営体の退出が進む中で漁業面積は増えており、経営規模拡大をする経営体との分化が見られているのだそうです。

日本と大きく異なる点は、海苔の養殖と乾のりへの加工の経営が分離しており、海苔養殖業者は生海苔を収穫し、水産業共同組合(=日本でいう漁協)による産地のセリに生海苔を出品し、それを仲卸業者が購入し、1次加工業者によって乾のりに加工されています。

海苔養殖業者は海での作業や良い生海苔の生産に集中し専念することができ、加工分野においても日本は同一の規格で生産されていますが、韓国では油と塩がふってある「韓国海苔」に代表されるように、さまざまな海苔製品開発に取り組むことができるという加工を規格に左右されず自由に取り組めるというメリットを構築しました。

韓国全体の海苔生産の8割ほどを担う主要な生産地である全羅南道莞島郡は九州よりも北側にあたり、温暖化にも対応した気候も海苔養殖に適している地域であると考えられます。

これは2017年の数値でありますが、韓国の海苔生産は全体で135億枚。輸出56億枚、内需79億枚、輸入は0.1億枚になっており、輸出のうち世界的な需要について42億枚、日本には14億枚が輸出されています。

現在は日本国産海苔不作で、25億枚程度が韓国から1年間で輸入されていると推測されます。

中国の海苔生産

中国の海苔の歴史は、実は日本よりも古く、海苔は中国から伝えられたものだとされています。もともと日本でも海苔が食べられてきたという記述は、712年に記された古事記にも記述が残されていますが、この少し前の唐隋の時代に「紫菜」(しさい)という岩海苔の一種が伝えられたとされています。

しかし、板海苔の生産においては近年の出来事であり、日本企業が合弁会社を設立して技術を1990年頃持ち込みました。味の評価も高く、2024年9月には伊藤忠グループの日本アクセスが7枚入の中国産海苔を税抜328円で販売を開始しました。

日本には2005年から輸入を通じて入ってきており、2017年には中国の海苔生産は全体で45億枚。輸出25億枚、内需20億枚、輸入21億枚になっており、輸出のうち世界的な需要について24億枚、日本には1億枚が輸出されています。

現在は日本国産海苔不作で、10億枚程度が中国から1年間で輸入されていると推測されます。

こちらの一連の記述については

長崎大学大学院水産・環境化学総合研究科 林 東薫氏の「貿易拡大下の海苔養殖・流通業者の対応行動に関する研究」

を参考にさせていただきました。