日本の海苔の未来

海苔の値上がりいつまで続く 前編2章|創業100年の老舗海苔店四代目が考える 日本の海苔の未来

韓国・中国の海苔生産は、前述の通り、かつての日本政府や企業が意図的に現地生産を促して来た歴史があることがわかるかと思います。

世界的な需要も特に韓国が海苔生産をしていなければ昨今の世界的な和食・寿司ブームに対応できる必要数到底賄える数を日本国内だけでは用意できず、そういった意味では日本食のPRに一役買っていただいているという捉え方ができると思います。

実際に韓国の海苔は、世界の海苔生産量の50%、海苔販売量の70%を占めています。

韓国海苔について、日本の消費者の方がイメージされるのは油と塩がついたあのごま油塩海苔のイメージであると思います。ちなみに日本のものとは品種が異なり岩海苔系の品種です。

数年前までは韓国・中国産の海外産と日本の国産海苔との棲み分けはきちんとできていました。

日本で使われ始める韓国中国産

日本でも業務用(コンビニおにぎり・寿司・ラーメン・お弁当など)のニーズが全体の約60%とその消費比率が大きく、贈答用や家庭用などの需要が大きくあった以前とはその用途、いわゆる海苔の需要構造が徐々に変わって来ています。

そういった中で三期連続の有明海の不作を受けて、二国からの輸入枠はさらに拡大されました。

そのため、各大手海苔メーカーは今、業務用海苔を韓国・中国産に切り替える動きをしています。大手の回転寿司チェーンなどでは以前から韓国・中国海苔が使われていますので「少しでも安い海苔の方が企業利益が出る。」ということなのだと推察できます。

海苔についてはおにぎりに使用される場合には個別のルールが定められていまして、コンビニのおにぎりを想像してもらうとわかりやすいと思いますが、米飯を巻く目的で海苔を原材料として使用している場合には、国産、または韓国産・中国産と原材料名である海苔の後に括弧をして記載するように定められています。ちなみに国産の場合、生産水域や一般的に呼称されている地名などを表示することも可能で、有明海産や佐賀県産などと併記することができます。

内容表記について裏面に記載されていますので、手に取る際に見てみてください

この記事を書いている際に色々なコンビニのおにぎりの表記を見てみましたが、主要な大手コンビニチェーンのものは海苔(国産)と記載されているのを確認しました。コンビニのおにぎりは製造地域によって提供しているメーカーがそれぞれ異なり、使われている海苔は異なるため、全てがそうとは限りませんので悪しからず。

海苔についての原料原産地表示について、詳しくはこちらの資料をご覧ください。

しかしこの表示のルールについては、唐揚げなどと一緒に入ったいわゆるおにぎり弁当のような種類や、巻き寿司などのお寿司に該当するものについては適用されません。また回転寿司・和食レストランなどの外食の場合、いちいち産地を表記する必要がありませんので、消費者の目からは直接どこの産地の海苔かは分かりません。

日本産と、韓国中国産では用途によってある程度ニーズの棲み分けが出来ていた状況が、不作の影響も相まって日本国内でのニーズを補填するために輸入拡大され、最近の海苔消費のメイン使用用途である業務用海苔というジャンルでの主力が、大手企業の利益追求構造の中で原材料費の安さを理由に日本国産海苔から韓国・中国産の海苔へとすり替わりつつあるというのが今現在の状況です。

私は一つ気になる点があります。韓国・中国の海苔についてはこんな危険性があるかもしれません。安ければ韓国・中国の海苔で良いんじゃないか?ともし思われている方がいらっしゃれば、少しお考えいただければと思います。

海外産の海苔の危険性

海苔が養殖されているのは、陸地からさほど遠くない遠浅の穏やかな海域であることが多いです。海苔が育つ際には、栄養は主に河川から流れ込んできます。雨が降り、山・陸地から色々な栄養が海に流れ込んでくるという仕組みです。

日本の国産海苔についても、陸地の農業で使われている農薬が川に流れこみ、これらの残留農薬数値がごくわずか検出されるという事実は確認されています。もちろん農薬安全使用基準という指標と、食品衛生法に基づいて設定された農薬の残留基準によって定められた数値を下回る数値の海苔が入札場に出品されています。

しかし、海外産の海苔についてはこの日本国内の基準通りではありません。

また国産では乾のりの生産段階で金属探知機や異物選別機で検査をされ問題ないものだけを出荷し、さらに海苔メーカーで焼海苔に加工する際にも金属探知機や色選別機などで厳重なチェックがされて製品化をされています。韓国と中国の海苔はこの異物が特に多いと聞いています。異物とは海に浮かぶプラスチックの破片や鳥の羽、砂や砂利などを指します。

例えば、”韓国海苔 異物”などで検索すると、いくつか見つけることができると思います。

ネットからいくつかの記事が見つかりましたので、こちらももしよければ参考いただければと思います。

・韓国海苔から基準値を超える発がん性物質-Record China 2014年9月18日

https://www.recordchina.co.jp/b94333-s0-c30-d0046.html

・日本人にも人気の韓国「ノリ」輸出本腰もくすぶる汚染疑惑 塩酸不正使用、発がん性物質…-産経新聞 2017年10月3日

https://www.sankei.com/article/20171003-WL67OLTRDRIQJNNNZHSNR65FK4/

・「海が赤く染まる村」韓国・海苔の工場排水が招く海洋汚染と住民の苦悩 -AFPBB News 2024年12月20日

https://www.afpbb.com/articles/-/3554963

食べることは自分の血肉を作ること。それを日々選ぶのも自らに委ねられた選択肢です。

ちなみに2017年にスイスのジュネーブで開かれた国際食品規格委員会(通称Codex)は、韓国が提案した「のり製品規格案」をアジア地域の規格として認定しました。2010年頃から韓国は政府をあげてこれに取り組んでいたそうです。これも由々しき事態だと思います。

労働人口の減少による生産力の低下

それでは、日本国内でもっと生産を増やして、より安価に海苔を供給ができないのか?という課題ですが、それについても大きな問題が立ちはだかっています。

日本でも、労働力の減少は深刻です。

この表は1951年から2023年までの日本の産業別就業者数の推移です。濃い色が第一次産業、つまり農業・漁業・林業に従事する人々の数です。1951年の農林漁業の就業者数が1668万人(産業人口3622万人)と、全体の45%程度であるのに対し、2023年は199万人(産業人口6747万人)と全体の全体の3%にまでなっています。私が生まれた1984年=40年前は、農林漁業の就業者数は512万人でしたので、この間にも約60%の第一次生産者が減っているという計算になります。

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0204.html

また高齢化も大きくこの労働力人口の減少に関わってくると言われています。

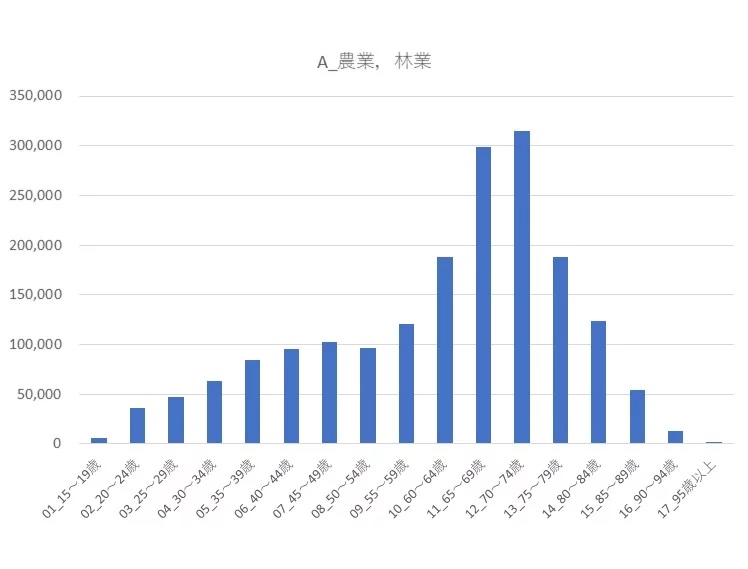

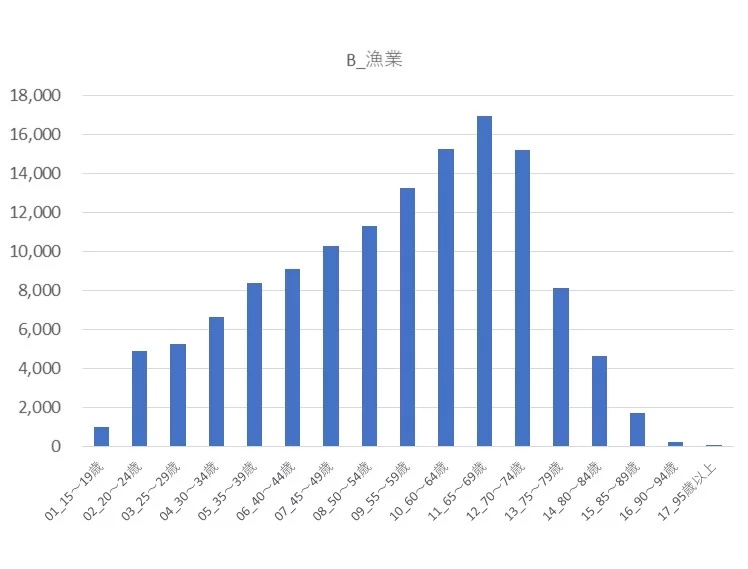

こちらのグラフは農業・林業、漁業の就業者の年齢別のデータです。

令和2年の農業・林業、漁業の就業者の年齢別のデータです。いずれも60歳以上の従事者が突出して多いことがわかると思います。また少子化の影響で後継者不足も否めません。

引用元記事名:第一次産業労働力の特徴~危機的状況に打開策はあるか~

グラフ画像:『図表2:第一次産業年齢別就業者数』

>>第一次産業労働力の特徴~危機的状況に打開策はあるか~ |HRデータ解説|㈱トランストラクチャ

ちなみに農業では平成21年の農地改正法に伴い、企業の参入が認可されました関係で企業の参入が増えておりまして、法人が参画することでより大規模に効率的に行われることが今の農業のトレンドだと私は思います。

また海苔の養殖での事例については、2024年3月に伺った熊本県玉名市の大浜漁業協同組合に地元の企業が参画されているのも以前ご紹介いたしましたが、漁業にも農業と同じように幾つかの生産力アップのための策があります。下記の協業化および法人化がそれにあたります。

漁協が海苔生産者の船団や加工施設を整備することで、機械設備などの購入費やランニンングコストについて1経営体あたりの負担を大幅軽減できるメリットがあり補助金などの利用も併せて考えると非常に効率的な生産体制をその地域で可能とすることができ、また、漁業者が特定の作業に集中することができ労働時間や負担の軽減、また技術の向上などを図ることができ色々なメリットを享受することができます。

漁業者の多くが個人事業主として経営活動を行う中で、漁業経営の合理化および安定化を行うために法人化することで、所得の向上や経費による節税効果、また欠損金の繰越などが可能になり、事業承継なども個人事業主に比べ代表の交代や株式の譲渡などにより簡素化されるメリットがあります。

ただし、1949年に制定された「漁業法」では、基本的に漁業を営む者は漁業者に限る、と定められており特に沿岸漁業については、江戸時代からの沿岸は地元集落で管理し、沖合は共同で使うというルールが今だに根付いています。漁業権の多くが法人ではなく個人に紐つくものだと定義付けられており、これらに関する企業への開放についてはいまだに法律は整備されておらず、県単位で認可や認定をしているため、全国的には行われておりません。

我々の食卓が成り立っている、また当店が海苔やお茶を販売する上でも第一次産業に関わる生産者の皆様がいなければ商売も成り立たないということを、改めて、もう一度真剣に考えなければなりません。

値上げは海苔だけの問題ではございません。

お米もどんどん高くなっていますね、2024年のお米の輸出額は対前年比+24%だそうです。それに対して海外からの輸入の入札価格が倍になりそれが全て7年ぶりに完売したそうです。

日本の食糧自給率は目に見えて下がっており、飼料や種などの生産に関わるモノの輸入についても勘案しますと、実質的な食糧自給率については10%程度だそうです。

これは非常に危機的な事態であると私は思いました。

日本は海に囲まれた島国です。そのため、近隣での紛争や世界的な大きな戦争が起こった場合には、海路・空路からの輸入が絶たれます。そのため、我々が普段食べる食品をこれだけ海外からの輸入に頼っている現状から勘案すると、そのような有事になった場合にはかなりの餓死者が出ると予測されており、その数は世界一であるという数値も出ているそうです。

以前もそういった内容を少しお話ししましたが、築地でも海で獲れるものを原料とする「鰹節、昆布、いりこ」などの値上がりが近年著しいです。これらは日本食の基礎である出汁の原材料であり、誇るべき伝統的な食材です。海苔も伝統食材のひとつであると思います。海に囲まれた水産資源豊かな国であってもこのような状況を招いてしまっているのが現実です。

こちらの食糧問題の提言については、先日の有明海地域再生シンポジウムにおいてご登壇された東京大学大学院特任教授・名誉教授鈴木宣弘氏の講演内容から抜粋いたしました。

ご興味がある方は、少し長いのですがシンポジウムの様子がYoutubeで全編配信されておりますので、ぜひご覧になってみてください。

有明海地域再生シンポジウム 2025〜漁業被害に私たちはどう向き合うか〜